1914年(大正3年)、佐藤秀三は、山形県工業学校(現・山形県立米沢工業高等学校)の建築科を卒業後、設計者を志して大阪の「住友総本店営繕課」に入社しました。

当時、同営繕課は、野口孫市氏をはじめ、日高胖(ゆたか)氏、長谷部鋭吉氏らを擁する一級の建築デザイナー集団で、各地にある住友銀行の支店を本格的洋風建築として一新すると共に、大阪に本店社屋(後の「住友ビルディング」)を建築するという使命を担って、設計・技術両面にわたる組織作りのために盛んに人材を登用していました。

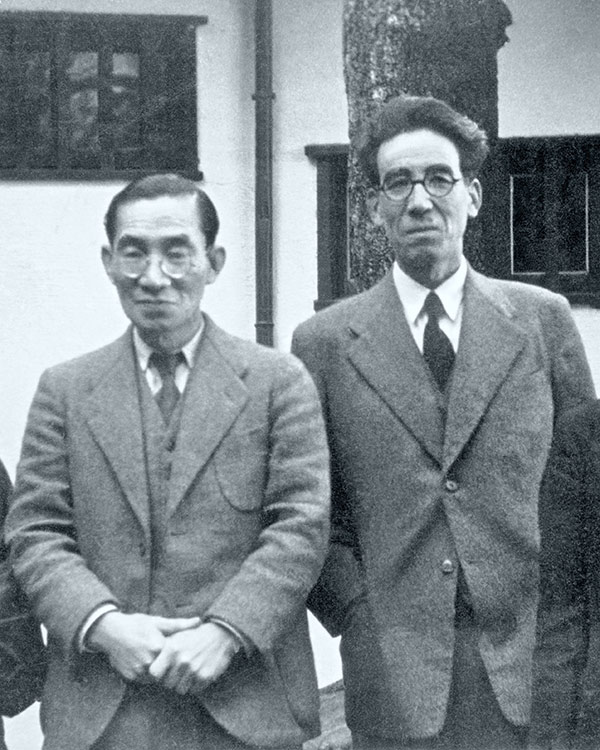

この時期、同課の上司であった長谷部鋭吉氏との出会いは、秀三の建築家として、また人間としての成長に大きな影響を与えました。長谷部氏は、優れた設計者であると同時に、その高潔な人柄で知られた関西建築界の伝説的存在であり、後に長谷部・竹越建築事務所を結成して今日の「日建設計」の礎を築いたことでも知られています。

長谷部氏と秀三との出会いは入社時の製図試験の時で、消しゴムを忘れた秀三が、書き損じた線を丁寧に指でこすって消す姿が、試験官であった長谷部氏の目にとまったことに始まるといいます。

また、秀三は、住友を退職した後も、長谷部氏のプランやディテールを直に伝授頂く機会にも恵まれ、氏が得意とした田園型住宅などの実際的技法やデザインを会得していきました。

のちに「佐藤式」「佐藤秀調」と称される、洋風数寄屋の独自のスタイルにたどり着く下地は、長谷部氏との師弟関係の中から醸成されたことに間違いありません。

| エピソードトップ | 次へ |